Ningún material hecho por el hombre

puede compararse a las esponjas naturales para uso cosmético, para el

baño, la pintura o el uso ornamental.

CÓMO SE PREPARAN LAS ESPONJAS PARA SU

USO

Cuando acaban de ser pescadas, las

esponjas son de color negro y tienen un aspecto poco atractivo. En cuanto

el buzo las sube al barco, son vigorosamente pisadas por los pescadores

para romper y desprender los tejidos internos. Entonces se lavan y se

sumergen en el mar durante dos horas, se pisan y lavan una vez más y

finalmente se golpean con ramas de palma para eliminar cualquier cuerpo

extraño.

Cuando acaban de ser pescadas, las

esponjas son de color negro y tienen un aspecto poco atractivo. En cuanto

el buzo las sube al barco, son vigorosamente pisadas por los pescadores

para romper y desprender los tejidos internos. Entonces se lavan y se

sumergen en el mar durante dos horas, se pisan y lavan una vez más y

finalmente se golpean con ramas de palma para eliminar cualquier cuerpo

extraño.

Durante la noche, las esponjas se

sumergen en el mar dentro de una red y se repite todo el proceso hasta que

desaparecen tanto la membrana externa como los tejidos, dejando sólo las

fibras del esqueleto. Entonces las esponjas se ponen a secar en cubierta o

colgando del mástil del barco. Una vez secas, se prensan y se ponen en

sacos, listas para ser vendidas a los comerciantes.

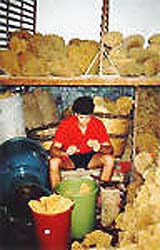

Una vez en el taller del comerciante, las

esponjas se recortan para ajustarlas a los tamaños requeridos y se las

sumerge en una solución de agua y ácido clorhídrico que les confiere su

famoso tono dorado. Si se desea un tono más claro se las sumerge en

permanganato potásico. Este simple proceso produce una esponja lista para

su uso: limpia, fresca, de color claro y con un tacto muy suave.

EL COMERCIO DE ESPONJAS

HISTORIA DE UN SIGLO DE GANANCIAS...

principios del siglo XIX, los comerciantes de Kalymnos vendían

habitualmente esponjas en Kiev, en Moscú, en los países escandinavos,

Europa Central, España y Francia, pero el principal cliente era Gran

Bretaña. A mediados de siglo y durante algunos años, fue Trieste, en el

norte de Italia, el principal centro comercial de esponjas, pero hacia

finales de siglo Londres volvió a dominar el mercado.

principios del siglo XIX, los comerciantes de Kalymnos vendían

habitualmente esponjas en Kiev, en Moscú, en los países escandinavos,

Europa Central, España y Francia, pero el principal cliente era Gran

Bretaña. A mediados de siglo y durante algunos años, fue Trieste, en el

norte de Italia, el principal centro comercial de esponjas, pero hacia

finales de siglo Londres volvió a dominar el mercado.

El comercio con y a través de Inglaterra

absorbió toda la producción mediterránea de esponjas de baño de buena

calidad y no menos de seis grandes empresas de Kalymnos estaban asentadas

en la "city" londinense, ganando un considerable poder e

influencia. Destaca la familia Vouvalis, cuya opulenta mansión en el

pueblo de Pothia (Kalymnos),

amueblada al estilo victoriano inglés, todavía se conserva como museo.

…TIEMPOS DE PÉRDIDAS…

Durante el "boom" de 1868 la

flota de esponjas de Kalymnos alcanzó los 300 barcos con buzos, 70 barcos

arponeros y 70 arrastreros. El comercio de esponjas floreció hasta bien

entrado el siglo XX pero, durante la Segunda Guerra Mundial, la flota fue

casi completamente destruida. La reconstrucción empezó con el final de

la guerra y unos 150 barcos se dedicaron a pescar esponjas una vez más.

En los años 50 se abrieron nuevos

mercados para los comerciantes de esponjas de Kalymnos, como el Japón o

los EE.UU., pero también apareció la amenaza de las esponjas

sintéticas, hechas por el hombre y producidas a escala industrial y, por

tanto, con un precio de venta mucho más bajo que las esponjas naturales.

Privados de su sustento por la caída de las ventas, algunos buzos

-apreciados mundialmente por su habilidad y valentía- se fueron a

trabajar al norte de Australia o a Tarpon Springs, Florida.

|

Una esponja afectada

por la terrible enfermedad |

Sin embargo, el golpe más duro y casi

fatal para el comercio de la esponja se produjo en agosto de 1986, con la

aparición de una enfermedad que se extendió por las aguas del Mar Egeo y

del Mediterráneo, y que destruyó virtualmente todas las esponjas. La

causa de este desastre todavía se debate, pero parece ser que se debió a

una corriente marina especialmente cálida que, proveniente del Mar Negro,

sembró la destrucción a su paso. Curiosamente esto ocurrió tan sólo

algunas semanas después de la explosión de la central nuclear de

Chernobyl.

La enfermedad de las esponjas no resultó

catastrófica para Kalymnos porque algunos comerciantes se dedicaron a

importar esponjas, principalmente del Golfo de México, mientras que otros

se dedicaron a la pesca, a la marina mercante o a la industria de la

construcción. Los que quedaron se dedicaron al turismo, comenzando así

un negocio muy importante para la isla hoy en día.

…Y UN DÉBIL RESURGIMIENTO

Después de algunos años las esponjas

del Egeo volvieron a encontrarse en grandes cantidades y podían ser

pescadas una vez más sin alterar demasiado el ecosistema. Esta actividad

se vio favorecida por las tendencias de los consumidores actuales, que

prefieren lo natural a lo sintético. Además las esponjas son muy

populares entre los turistas que visitan Grecia, ya sea como regalos o

como recuerdos.

La tradición profundamente arraigada de

la pesca de esponjas en Kalymnos se ha reavivado hoy en día, pero su

supervivencia es frágil. El Mediterráneo está tan contaminado que sus

ecosistemas naturales son fácilmente alterados por perturbaciones que,

como los terremotos, aumentan la temperatura del mar.

En pleno siglo XXI, el futuro del

antiquísimo comercio de esponjas parece unido indisolublemente a los

grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta.

LA PESCA DE ESPONJAS

l

trabajo de un buzo pescador de esponjas era a la vez peligroso y exigente.

Por supuesto, el pescador de esponjas necesitaba tener un excelente

conocimiento del mar y de las esponjas que estaba buscando, pero también

necesitaba una gran fortaleza física y una mente astuta. Estas

habilidades solían estar acompañadas por otra cualidad más difícil de

definir: una combinación de valor, orgullo y una especie de locura

emprendedora, pero también una cierta afición al riesgo.

l

trabajo de un buzo pescador de esponjas era a la vez peligroso y exigente.

Por supuesto, el pescador de esponjas necesitaba tener un excelente

conocimiento del mar y de las esponjas que estaba buscando, pero también

necesitaba una gran fortaleza física y una mente astuta. Estas

habilidades solían estar acompañadas por otra cualidad más difícil de

definir: una combinación de valor, orgullo y una especie de locura

emprendedora, pero también una cierta afición al riesgo.

La necesidad a la que se enfrentaba el

buzo era la de ganarse la vida, pero el riesgo que asumía era mucho mayor

que el de la pobreza; era el riesgo de una parálisis de sus extremidades

o el terror de una muerte horrible.

Los modernos métodos de trabajo hacen

que los buzos actuales afronten muchos menos riesgos y se vean menos

explotados que en el pasado. Sin embargo, estos cambios tan sólo han

ocurrido en los últimos 20 o 30 años, el tiempo de una generación.

Los modernos métodos de trabajo hacen

que los buzos actuales afronten muchos menos riesgos y se vean menos

explotados que en el pasado. Sin embargo, estos cambios tan sólo han

ocurrido en los últimos 20 o 30 años, el tiempo de una generación.

La pesca de esponjas de los primeros

tiempos se realizaba desde pequeños barcos que llevaban entre cuatro y

seis buzos, los cuales trabajaban a profundidades de unos 30 metros. Un

observador se sentaba en un hueco de la proa del barco provisto de un

cilindro de metal con fondo de vidrio, a través del cual observaba el

fondo.

En cuanto descubrían esponjas se enviaba

un buzo al mar, normalmente desnudo, que llevaba entre sus manos una gran

piedra plana de mármol o granito. La piedra tenía un peso de unos 15 kg

y tenía un agujero en el centro a través del cual se pasaba un cabo que

se fijaba al barco.

Una vez en el fondo, en función de su

fuerza física, el buzo soltaría la piedra y recogería las esponjas en

una red o retendría la piedra consigo para encontrar así el camino de

vuelta al barco. Estos "buzos a pulmón libre" no tenían ni

traje protector ni equipo de respiración, por lo que permanecían bajo el

agua tanto tiempo como podían contener la respiración.

A veces se encontraban esponjas en aguas

poco profundas, a tan sólo 3 o 6 metros de profundidad. En estos casos no

se necesitaba al observador, sino que cada buzo nadaba con su propio

cilindro de observación en el que ponían las esponjas recolectadas hasta

que el fondo de vidrio quedaba completamente cubierto. Este tipo de pesca

de esponjas era conocido como "revera".

Otro método de pesca empleaba un arpón

para arrancar las esponjas del fondo. Generalmente se llevaba a cabo desde

un barco pequeño tripulado por dos o tres pescadores. Éstos observaban

el fondo marino a través de un cilindro metálico con fondo de vidrio.

Normalmente empleaban arpones de 4 a 5 metros de longitud para capturar

las esponjas, pero los arpones podían alcanzar hasta 15 metros de

longitud si se añadían extensiones a la caña del arpón. Este método

de pesca exigía gran habilidad y cuidado, pues había que evitar dañar

las esponjas, lo que reduciría de su valor.

|

Un "skafandro",

el traje

de los buzos tradicionales |

En el año de 1869 se produjo una

revolución en la pesca de esponjas en Kalymnos a raíz de la

introducción del traje de buzo, conocido como "skafandro".

Dicho traje consistía en un traje de caucho con cuello de bronce al que

se fijaba un pesado casco del mismo material. El casco estaba provisto de

mirillas de cristal para permitir la visión del buzo, así como de una

válvula que regulaba el suministro de aire, el cual provenía de una

bomba instalada en el barco. Barco y buzo estaban unidos por una manguera

de caucho reforzada con alambre de acero.

El uso del traje supuso un gran cambio.

Cada barco embarcó entonces entre 6 y 15 buzos bajo el mando de un

capitán. Los buzos podían sumergirse a profundidades de hasta 70 metros.

Se comunicaban con el barco a través de una delgada cuerda atada a la

muñeca derecha del buzo. Éste podía moverse por el fondo marino de las

inmediaciones del barco, permanecer sumergido durante mucho más tiempo y

por consiguiente podía recolectar muchas más esponjas.

La flota de pescadores de esponjas

abandonaban Kalymnos en Pascua y no volvían a la isla hasta el otoño. No

solo pescaban en aguas del Mar Egeo, sino también en las costas de

Túnez, Libia, Egipto, Siria y el Líbano. La productividad de la pesca de

esponjas se incrementó espectacularmente, así como el comercio y los

beneficios, pero para los buzos el coste era terrible.

En aquellos días se ignoraban en Grecia

tanto los riesgos como los requisitos de seguridad necesarios para

sumergirse con un traje de buzo. No se observaban las necesarias paradas

de descompresión antes de salir a la superficie después de haber buceado

a grandes profundidades y, como resultado, muchos buzos resultaban

afectados por el síndrome de descompresión, conocido internacionalmente

como "the bends" o la "enfermedad de los buzos". Esta

enfermedad llevó a la parálisis e incluso a la muerte, no a unos cuantos

buzos, sino a la mayoría de ellos. Cada año, la mitad de los buzos que

salían a la mar en primavera no volvían en otoño. Un informe destacaba

que entre 1866 y 1915 se contabilizaron alrededor de 10.000 muertes y

20.000 casos de parálisis entre los pescadores de esponjas del Egeo.

A pesar de los peligros, el capitán del

barco y los comerciantes de esponjas -e incluso algunos buzos- se

resistían a dejar de emplear este letal método de buceo que, después de

todo, les estaba permitiendo hacerse sumamente ricos. El uso del traje

continuó, pese a todo, hasta principios de 1960, cuando empezaron a

observarse de forma rutinaria los procedimientos de descompresión

adecuados.

En 1970, el pesado traje de buzo fue

reemplazado por el "nargile". Los buzos de hoy en día llevan un

traje ligero hecho de neopreno y nylon, al igual que los buceadores

deportivos de hoy en día, y pueden moverse libremente mientras respiran

aire filtrado proveniente de un compresor instalado en el barco.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE

DESCOMPRESIÓN?

uando

un buceador desciende bajo la superficie, la presión externa aumenta

junto con la profundidad, por lo que debe respirar aire comprimido a la

misma presión que el agua circundante para que sus pulmones no resulten

aplastados. Parte de este aire se disuelve en la sangre del buzo pero se

observó que, cuanto más tiempo permanezca bajo el agua y cuanto más

profundo buceaba, más gas se disolvía en su cuerpo.

uando

un buceador desciende bajo la superficie, la presión externa aumenta

junto con la profundidad, por lo que debe respirar aire comprimido a la

misma presión que el agua circundante para que sus pulmones no resulten

aplastados. Parte de este aire se disuelve en la sangre del buzo pero se

observó que, cuanto más tiempo permanezca bajo el agua y cuanto más

profundo buceaba, más gas se disolvía en su cuerpo.

Cuando el buzo asciende, debe permitirse

que estos gases disueltos sean expelidos de forma paulatina. Si se sube

demasiado deprisa, este gas formará burbujas en los tejidos del cuerpo,

obstruyendo venas y arterias, lo que provoca la muerte de los tejidos

irrigados por dichos vasos sanguíneos.

|

Un buzo de 19 años atacado por

"la enfermedad de los buzos"

|

Ignorantes de este fenómeno, los buzos

de Kalymnos subían rápidamente a la superficie cuando acababan su

trabajo, e iniciaban una tensa espera para descubrir si ellos también

habían sido atacados o no por la "enfermedad de los buzos".

El principal componente del aire que

causa el síndrome de descompresión es el nitrógeno que se acumula en el

cuerpo del buzo mientras está sumergido y que se va eliminando cuando el

buzo asciende y se reduce la presión.

Las burbujas de nitrógeno que se forman

en el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos pueden causar

parálisis y convulsiones, pero también dificultades de coordinación

muscular, anormalidades sensoriales, entumecimiento, náuseas, problemas

en el habla e incluso alteraciones de la personalidad.

Si las burbujas se forman en las

articulaciones el buzo sufre un fuerte dolor y tiene dificultades de

movimiento. La palabra "the bends" -los "doblamientos"

- como se denomina coloquialmente a esta enfermedad en el mundo

anglosajón, deriva de este problema, cuando el afectado es a menudo

incapaz de estirar completamente sus articulaciones por el dolor que esta

acción le provoca.

Las pequeñas burbujas de nitrógeno

atrapadas bajo la piel pueden causar un sarpullido y dar sensación de

comezón, aunque estos síntomas suelen durar únicamente entre 10 y 20

minutos. La tos intensa y la respiración dificultosa indican la presencia

de burbujas de nitrógeno en el sistema respiratorio mientras que otros

síntomas incluyen dolor en el pecho, sensación de quemazón al respirar

y shock severo.

El síndrome de descompresión

únicamente puede ser tratado de forma eficaz mediante la recompresión en

una cámara hiperbárica, seguida por una descompresión gradual que

permita la correcta y completa eliminación del nitrógeno residual pero,

a veces, ni siquiera este proceso puede invertir el daño.

Lo que es seguro es que no había

cámaras de recompresión a bordo de los barcos pescadores de esponjas de

Kalymnos. Lo único que tenían era un "médico" que, con pocos

conocimientos de los problemas de los buzos, frotaba el cuerpo de los que

padecían el mal de las profundidades y esperaba unos días para ver si su

destino era la invalidez permanente o una dolorosa muerte.

(REFERENCIA: ENCICLOPEDIA

BRITÁNICA)

TRADICIONES

n

los viejos tiempos, el ritmo de vida en Kalymnos giraba alrededor de la

partida y el retorno de la flota de la esponja. Poco después de Pascua,

la flota partía y era despedida por todos los habitantes de la isla. Las

festividades, a cargo de los sacerdotes, comenzaban con la bendición de

los barcos y con la realización de una serie de ritos con agua bendita

encaminados a desear un buen viaje a los hombres. La despedida culminaba

con una "cena de amor" en la que finalmente se despedían amigos

y novios pero también familias enteras.

n

los viejos tiempos, el ritmo de vida en Kalymnos giraba alrededor de la

partida y el retorno de la flota de la esponja. Poco después de Pascua,

la flota partía y era despedida por todos los habitantes de la isla. Las

festividades, a cargo de los sacerdotes, comenzaban con la bendición de

los barcos y con la realización de una serie de ritos con agua bendita

encaminados a desear un buen viaje a los hombres. La despedida culminaba

con una "cena de amor" en la que finalmente se despedían amigos

y novios pero también familias enteras.

|

Kalymnos |

El temido retorno de los barcos en otoño

era anunciado por el tañido de todas las campanas de la isla. Aunque la

pesca de la esponja trajo consigo dinero y la posibilidad de subsistir los

duros meses de invierno, el terrible número de accidentes hizo de esta

época un periodo de emociones contrapuestas.

De hecho el buceo para la pesca de

esponjas estaba -y todavía está- empapado de pasión. Es imposible

observar hoy en día una representación de la tradicional "danza de

los pescadores de esponjas" sin sentirse profundamente afectado por

una mezcla única de orgullo y dolor.

Las canciones de Kalymnos hablan también

de la vida y de los sentimientos de los pescadores de esponja. "La

esponja o la piel", nos explica un pescador, "nosotros, o

pescamos esponjas o morimos". Otra canción famosa, conocida como

"Dirladah", se hace eco de las costumbres y expresiones

empleadas por los buzos en el curso de su trabajo.

A pesar de la pobreza y las penalidades

que han soportado tradicionalmente los habitantes de Kalymnos, siempre han

valorado la cultura y la educación por lo que hace muchos años que los

niños disponen de acceso a una educación gratuita.

Quizás debido al gran número de

víctimas de la "enfermedad de los buzos" existe la tradición

de que casi cada familia de Kalymnos cuenta por lo menos con un miembro

que ha estudiado medicina. No sólo dispone la isla de un buen hospital y

muchos médicos, sino que también pueden encontrarse médicos de Kalymnos

tanto en Atenas como en América, Australia y en otros países.

UNA HISTORIA DE INTERÉS HUMANO

alymnos

es una isla pequeña con escasos recursos naturales. En el pasado, el

único trabajo disponible para la mayoría de los hombres era la pesca de

esponjas. La industria de la esponja dictó la economía de Kalymnos y

definió su sociedad, tanto como las minas de carbón o los telares de

algodón lo hicieron en las sociedades industriales de Europa. Personas

con la necesidad desesperada de sobrevivir y de alimentar a su familia

compartían un deseo desesperado de trabajar, no importa cuan duras o

peligrosas fueran las condiciones.

alymnos

es una isla pequeña con escasos recursos naturales. En el pasado, el

único trabajo disponible para la mayoría de los hombres era la pesca de

esponjas. La industria de la esponja dictó la economía de Kalymnos y

definió su sociedad, tanto como las minas de carbón o los telares de

algodón lo hicieron en las sociedades industriales de Europa. Personas

con la necesidad desesperada de sobrevivir y de alimentar a su familia

compartían un deseo desesperado de trabajar, no importa cuan duras o

peligrosas fueran las condiciones.

Hasta mediados de los 60, las condiciones

de trabajo de un pescador de esponjas eran dantescas, pues sus

posibilidades de volver de una expedición de pesca eran inferiores al

50%. Pero los pescadores se veían impotentes para cambiar el rígido

sistema establecido entre los dueños de los barcos y los comerciantes de

esponjas.

Cada capitán era propietario de su

propio barco y controlaba todos los aspectos de cada salida de pesca,

dando empleo a un asistente más una tripulación de ocho a diez buzos.

Solían solicitar un préstamo para financiar cada expedición y a su

vuelta reembolsaban el préstamo (y tomaban su parte de las ganancias

obtenidas) tras la subasta de su lote de esponjas.

Un buzo pescador de esponjas cobraba

según el número de esponjas recogidas y ni él ni su familia estaban

cubiertas por ningún tipo de seguro. A bordo del barco dormía en

cubierta y se alimentaba principalmente de galletas de marinero (pan seco)

-que a menudo estaba mohoso después de dos meses- junto con sardinas y

aceitunas. El agua de "bebida" se guardaba en barriles de hierro

que se oxidaban rápidamente cuando se calentaban bajo el implacable sol.

Los buzos intentaban eliminar el óxido del agua sumergiendo esponjas.

Un buzo pescador de esponjas cobraba

según el número de esponjas recogidas y ni él ni su familia estaban

cubiertas por ningún tipo de seguro. A bordo del barco dormía en

cubierta y se alimentaba principalmente de galletas de marinero (pan seco)

-que a menudo estaba mohoso después de dos meses- junto con sardinas y

aceitunas. El agua de "bebida" se guardaba en barriles de hierro

que se oxidaban rápidamente cuando se calentaban bajo el implacable sol.

Los buzos intentaban eliminar el óxido del agua sumergiendo esponjas.

El capitán / propietario del barco

venía de la misma comunidad -incluso de la misma familia- que los buzos.

Durante los meses de invierno todos bebían y convivían, pero una vez

comenzaba la estación de pesca, la relación cambiaba. El objetivo de los

capitanes era conseguir esponjas de calidad en gran cantidad, y

persiguiendo esta meta, muchos se volvían autocráticos e incluso crueles

hacia sus buzos, con una flagrante indiferencia hacia su seguridad y

bienestar.

De los diez buzos que constituían la

tripulación de cada barco al comienzo de una expedición de pesca, tan

sólo cuatro o cinco volvían. Aquellos que morían en el mar normalmente

eran enterrados en la pequeña isla egipcia de Karavonolissi.

Cuando la flota de la esponja retornaba a

Kalymnos después de una de estas expediciones, mientras los comerciantes

contaban las esponjas, las mujeres de Kalymnos contaban desesperadamente

las caras para ver si sus maridos, hijos y novios habían sobrevivido. Las

familias privadas de sustento por un padre muerto o inválido, vivían

gracias a las caritativas aportaciones de las otras familias de Kalymnos

hasta que el hijo mayor podía participar en una expedición y hacerse

cargo de la familia con su salario.

Hoy en día las condiciones son mejores:

El método del nargile es mucho más seguro y todos los buzos están

asegurados a través de la Organización de Seguridad Naval, de la que

reciben una pensión después de haber buceado 15 años. Las leyes griegas

que regulan la pesca de la esponja se encargan también del bienestar de

los buzos, estipulan el tamaño mínimo de las esponjas para poder ser

pescadas y especifican las precauciones que deben tomarse para la

protección del medio ambiente. La relación entre el capitán /

propietario del barco y los buzos han mejorado, por lo que existe una

mejor y más justa distribución del trabajo y de los beneficios.